山頂への最後の急坂から麓を眺める(写真右上にはげの湯、岳の湯の湯けむりが 見える)

2018年3月29日 雪も花も新緑もないこの時期、晴天に誘われて涌蓋山へ

山頂への最後の急坂から麓を眺める(写真右上にはげの湯、岳の湯の湯けむりが

見える)

| 寒かった今

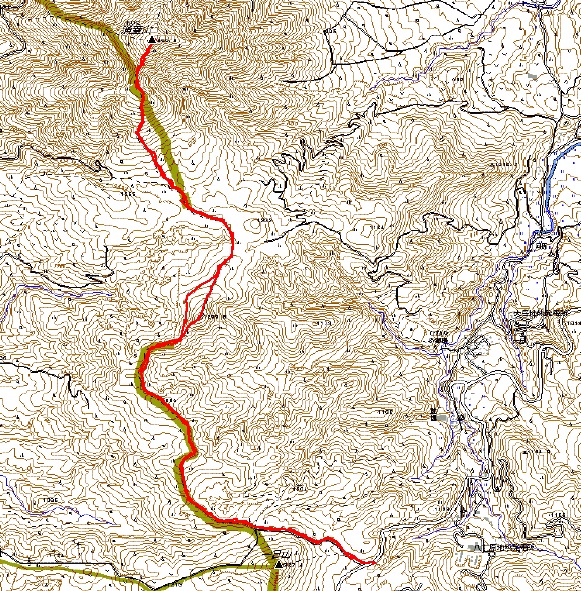

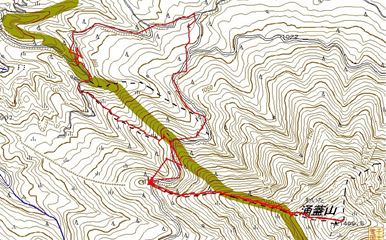

年の冬も終わり、気温も上がり好天が続いている。どこかヤマを歩くか、ということで歩きやすく気持ちのよさそうなこのコースを歩いてみた。 途中、小国町の「ゆうステーション」で弁当を購入し、はげの湯の温泉街を越えて登り口の駐車場に着いた。こちらか涌蓋山に登っていたのは我々も含めて3 グループであった。筋 湯方面からのコースに比べれば、やはりマイナーなコースである。 はげの湯上部の駐車場9:40-林道に出る10:20-林道から登山道へ(ここが正式な登山口だそうだ)10: 30-涌蓋山山頂11:35(昼食)12:20-北側の林道出合12:50-駐車場13:35(全行程7.5km) |

|

| |

|

|

||

| 駐車場から牧道に入るとすぐにゲートがある。鍵がかかっており、柵を乗り越えるか横の有刺鉄線を越えるしかない。 |

ゲート手前には登山者用のトイレが建てられていた。汲み取り式ながら程々に掃除がされている模様。 |

ここから林道出会いまで野焼された牧野を歩く。カヤの茂みに入ると炭だらけになるので、注意深く踏み跡をたどる。 |

||

| |

|

|||

| 上部の林道に出てしばらく林道を登ると広場に出る。ここが正式の登山口

らしいが、林野庁の看板以外に登山口等の表示は何もなかった。 |

林道から急坂に取り付く。笹竹の茂った灌木林の中、高度を上げる。 | 30分ほど灌木の中を登ると見晴らしのきく草原に出る。山頂も間近に見

える。この辺りが最大斜度であろう。ふくらはぎが張ってくる。 |

||

| |

|

|

||

|

ほどなくして山頂に着く。目の前に九重の山々がすべて見渡せる。壮観である。 |

山頂から北方向を回る林道へと下っていく。こちらもかなりな急傾斜である。 | 30分ほどで林

道に下りてきた。花もなければ新緑もない。本当に何もない道を林道までテクテクと歩く。 |

||

| |

||||

| |

| |

|

|

||

| 県道40号線の九重森林公園スキー場の向かい側に登山 口がある。駐車場は道路の反対側に20台程度は停められる。ここからしばらくは舗装された林道を登る。 | 徐々に高度を上げてくると九重の山群が見渡せる。右手 の白い線はスキー場ゲレンデの雪、中央の白いのは八丁原地熱発電所の噴煙。後方が久住山あたり。 | ミソコブシ(1259m)あたりには草原が広がっている。この時期は花 や新芽の芽吹きもない、まさに「枯野」である。 | ||

| |

|

|

||

| ミソコブシを過ぎ一度林道にでる。しばらく進むと「涌蓋越」と呼ばれる 分岐点に着く。登山道はここから右へと入る。 | この付近だけが樹林帯を通過する。森の中は粘土質で滑りやすい。スリッ プにご用心! | 樹林帯をぬけると再び原野へ出る。アセビやドウダンな どが生えている。なかには写真のように名前の不明なものもある。松のような幹に梅のような枝と蕾を付ける。「梅松桜」かな? | ||

| |

|

|||

| 女岳を過ぎるとほどなくして涌蓋山山頂である。山頂は だだっ広く360度の大パノラマである。ただ、この日は霞んでおり九重は見えるものの阿蘇は全く見えない。 | 帰りは軽快な足取りで登山口へと向かう。歩き足りない?2人は最後に一 目山(1287m)を目指して登り始める。山頂を経由して20分ほど遅れて登山口へと下りてきた。 | |||

|

||||

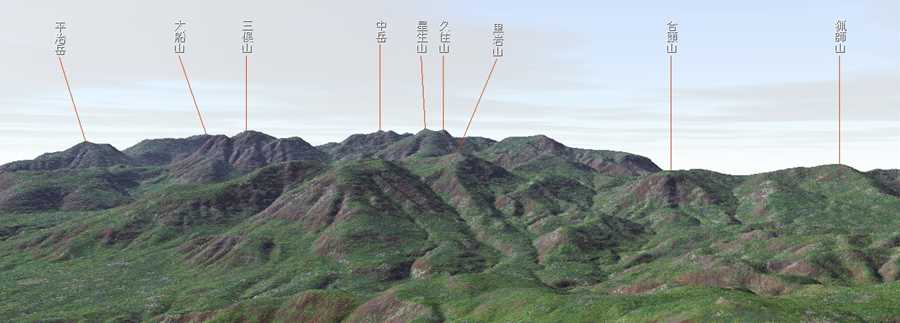

| 涌 蓋山の山頂からの写真は霞みとピンボケで使い物にならないため、カシミール3Dを用いて山頂からの眺望を描いてみた。黒岩山と合頭山との間のピークは 「扇が鼻」、その手前のピークが「沓掛山」となる。涌蓋山頂からは、稲星山、白口岳の2峰を除いた九重の1700m峰のすべてが見渡せる。 | ||||

2014年6月7日 大分県涌蓋山へ(涌蓋山1499m)

| |

|

|

||

| 登山口 は牧野の中の緩やかな道。入り口には鉄柵あり。正面は一目山(1287m) | 草原や

林の中の起伏の少ない道が、ミソコブシ(正面右奥)へと延々と続く。快適です!! 両側のドウダンは植栽されている。ミヤマキリシマは満開過ぎだがまだ残っている。 |

ミソコ ブシの山頂。下には筋湯温泉、右には九重の山々、正面には涌蓋山と素晴らしい眺望 | ||

| |

|

|

||

| ミソコブシから涌蓋山を望む。このあたりは大分と熊本の県境が1kmほど途切れてい る。(国土地理院地図でも記載なし。全国に12か所ほどあるとか・・) | 最後の 急坂を上ると涌蓋山頂。10数名が食事中で、視界に入らないようその隙を見計らうのも大変。 | 下りで はミソコブシを右側に迂回。ひろーいササ原がすばらしい。上空の暗雲からこの後雨粒がポタポタと。 | ||

| |

|

|

||

| 1400m ほどの高さにはまだきれいな株も残っている。 | 道沿い のドウダンの花。花が付いているのはごく少数。 | 登山道 に咲いているハルリンドウ。 |